しかし出来れば、考えていただければありがたい事がある。

私はあの日、だんじり仲間と共に、朝から暗くなるまで救助活動を続け、何人かの方をガレキの中から救い出した。だが同時に、救助するのが困難でやむを得ず諦めて次の現場へと移ったこともあり、涙が止む時など、なかった。気がつくと、疲労と空腹で路肩に横たわっていた。

それから、避難所での調査や、復興へ向けての中央政府との交渉の闘いは、防災服にヘルメットの姿で、東京でも続き、官僚の冷たさと権力の大きさを、身に染みて感じていた。こうしたことの多くは、本に書いた。

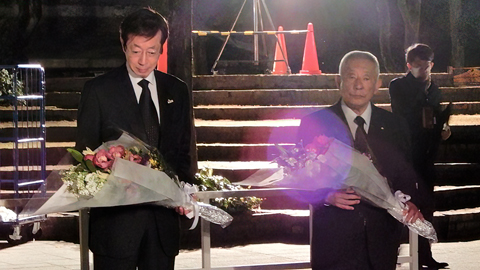

火災現場では、水の出ない放水ポンプを抱いて泣き崩れる消防士を見て、共に抱き合って泣いた。そんな話しは山ほどあるが、ここまで来るのに、議会人としての28年を振り返ると、万感胸に迫る思いだ。そんな心を抱いて、28年目の今年も、1.17の集いに議長として参加した。

そこで少し、違和感を感じた。命の大切さや絆の大切さも本当にそうだと思うが、弱い市民を守り切れなかった都市を作っていた無念さや、至らなさに対する反省などがあれば、尚良かったのかも知れない。

私は20年間、地元の慰霊祭に参加し、手を合わせて「申し訳ありません。南海トラフ地震では、犠牲者ゼロを目指して努力して参ります」と報告している。現実には、もし今、南海トラフ地震が発生しても、死者は半減するほど耐震化が進んでいる。私は、そのような検証もしてみたらと思っている。また、ここまで来るのに議会が微力を尽くしたことも、理解して欲しいとも思う。

神戸市会は、当局と両輪となって防災を進めていく。そのための絆は、地域のお祭りや婦人会、老人会、ハロウィンイベント、公園掃除や盆踊り、また少年野球やサッカーなどが基礎となっている。私は語り部として「防災の基礎は、絆です。自治会や町の行事に参加して、絆を作ってください」とお話ししている。

私も、三か所の避難所でお世話をしたが、やたらと目立ちたがりの方がおられた。私は、世話役は最後に食事し、救援物資は残ったものを頂くよう、申し合わせた。世話役は目立たない方が素敵だったということも、震災から学んだことだった。

中央の官僚は、神戸港の復興の時、当時の亀井静香大臣がいる間は、「神戸の港は重要ですから、頑張りましょう」と言っていたのだが、大臣が席を立つと途端に、「神戸はお金持ちだから、力もあるし、ほとんどは市でやれるのでは」と、冷たくなった。私の脳裏には、船会社の社長が「港が潰れたら、多くの社員が食べて行けなくなる」と必死で私たちに訴えた、あの目が浮かんできていた …

でも、もうよそう。ただ、議会も共に歩んでいることも少しは分かって欲しいと、そう願っている。